L’ECOLOGISMO AI TEMPI DELLA PANDEMIA

COMITATO SCIENTIFICO VERDI E-R 8 MAGGIO 2020

Contributi alla discussione sul tema della RIPARTENZA POST COVID (FASE 2 E SUCCESSIVE) ( Questo è un dialogo aperto ed in corso senza alcuna pretesa di essere ultimativo. E’ un contributo alla discussione e deve essere inteso come tale, nella pluralità degli approcci multidisciplinari)

Antonio Compagnoni

La crisi attuale penso sia una opportunità , forse l’ultima che ci è concessa come civiltà post industriale capitalistica e consumistica, profondamente insostenibile nel suo essere e nei suoi effetti distruttivi per la specie umana e per tutto il pianeta. Una ultima opportunità di riflessione e presa di coscienza per un cambiamento radicale e inderogabile sia di modelli produttivi che di stili di vita. I nuovi paradigmi dovranno essere necessariamente declinati nel senso della sostenibilità ecologica, economica, sociale e culturale. Sistemi produttivi e modelli di consumo responsabili ed il più possibile resilienti ed anti-fragili. L’agricoltura, gli spazi rurali, sia dentro che fuori le aree urbanizzate, le aree marginali e naturali, le colline e la montagna, dovranno assumere una rilevanza molto elevata e strategica per le politiche regionali. I processi di produzione dei prodotti agricoli, sia per il cibo che per altre funzioni economiche (tessile, medicale, energia”¦) ed ecosistemiche, devono assumere carattere responsabile e sostenibile, adottando tecniche dell’agricoltura biologica e dell’agroecologia, o perlomeno ponendosi come obiettivo la loro adozione progressiva. In discussione nella strategia europea <From farm to fork> l’obiettivo del 25% della SAU EU a biologico entro il 2030. In Emilia Romagna, siamo già oltre il 15% e dovremmo darci obiettivi più ambiziosi: oltre il 50% della SAU regionale che adotta i principi e le pratiche del Bio entro il 2030. A mio avviso occorre agire sui seguenti punti strategici del sistema agroalimentare regionale:

- Promuovere sistemi produttivi agroalimentari biologici ed agroecologici, (anche di agricoltura periurbana ed urbana) e relativi consumi locali, territoriali e regionali con filiere corte. Utilizzando e/o ripristinando le attività di produzione agricola, allevamento (estensivo) e trasformazione alimentare, il più possibile diversificate e distribuite sul territorio, per garantire una dieta completa e nutriente per le popolazioni locali.

- Promuovere la rivitalizzazione delle campagne e della montagna, con facilitazioni per l’accesso alla terra ed abitazioni, investendo nella produzione biologica ed agroecologica (sia per il mercato locale che per l’autoconsumo), manutenzione e rigenerazione dei terreni, degli ambienti naturali della biodiversità e del paesaggio.

- Promuovere un legame più stretto e funzionale tra le campagne e le città sia in ambito di produzione di alimenti che per servizi di ambito ricreativo ed educativo.

- Investire maggiormente nella ricerca, sperimentazione e innovazione in agricoltura biologica e agroecologia. Educazione e formazione professionale sia per agricoltori e tecnici che per cittadini co-produttori. Mettendo sempre tra gli attori protagonisti gli agricoltori biologici più esperti.

- Funzionalmente ai punti precedenti, devono essere identificati, sostenuti e promossi Distretti [Territori] Biologici dove sperimentare e dimostrare le migliori pratiche da trasferire in tutti i territori regionali (ed oltre).

Gabriele Bollini

(prima di procedere ad un piano di azione operativo, credo si renda necessaria una riflessione per un nostro riposizionamento sulla considerazioni di come abitare le nostre città e territori al tempo del COVID-19) Quello che ha investito il nostro quotidiano recluso, luttuoso e spaventato si rifiuta di accettare un’evidenza semplicissima: viviamo nell’incognita. Viviamo un momento che non riusciamo a comprendere fino in fondo. Non riusciamo a capire come ci sentiamo noi e neanche come si sentono gli altri. È da qui che viene la nostra incapacità di immaginare quello che ci aspetta “dopo”, domani. L’unica cosa che sappiamo con certezza è che ci aspetta uno scenario di recessione globale e di trasformazioni inimmaginabili sul piano sociale, culturale e politico. A questa certezza dobbiamo imparare ad associarne un’altra: molte delle forme di pensiero che ci hanno accompagnati finora sono inadeguate a comprendere la radicalità e la vastità dei cambiamenti che ci attendono. E che gli sguardi, i discorsi, le proposte, le proiezioni fatte con il pensiero di ieri non ci possono più bastare. Abbiamo capito che dobbiamo essere resilienti e che la “nuova normalità “ dovrà essere fondata su flessibilità e adattabilità . Se ci aspetta un futuro pieno di shock (dalla pandemia di Covid-19 ed altre prossime possibili pandemie, alla prossima ventura crisi climatica), allora la parola chiave è “resilienza”, cioè la capacità di reagire. Ma resilienza non come la capacità di tornare indietro alla posizione iniziale, perché tornare dov’eravamo prima di uno shock ha senso solo se eravamo sul sentiero giusto. Invece il concetto è quello di rimbalzare avanti non rimbalzare indietro. Se lo shock è di grande ampiezza e dura a lungo, dobbiamo trasformarci. Allora, le politiche di protezione, promozione, preparazione, prevenzione, tagliano trasversalmente le categorie economiche, sociali e politiche e forse possono consentire di riarticolare quegli interessi in maniera diversa rispetto al passato. In questo terribile, surreale periodo si pongono quindi con forza numerosi interrogativi sulla città e sui suoi spazi, organizzabili su alcune questioni. Il modo di lavorare, il modo di muoversi, il modo di relazionarsi, il modo di vivere il proprio “tempo libero”, finanche il modo di approvvigionarsi e nutrirsi e quello di gestire le risorse, compresi i nostri scarti e rifiuti (e certamente non ultimo, il modo di incidere sull’ambiente), in una parola: il modo di pensare e di abitare, è profondamente e radicalmente cambiato in questo periodo. Probabilmente, anche attenuata o passata l’emergenza (fase 2, 3 “¦), rimarrà intaccato e mutato nella sua natura e nelle sue modalità . In sostanza, il mutamento del modo di abitare e di lavorare sta comportando una rivoluzione che potrebbe non essere temporanea, superata e dimenticata in fretta, ma invece strutturale e permanente nel tempo. Un’altra questione è di fatto il risvolto psicologico sull’individuo e sulla popolazione, in termini di potenziali danni derivanti dalle condizioni messe a durissima prova dal lockdown. Anche una volta tornate alla cosiddetta “normalità “, le persone possono avere dei comportamenti riconducibili al periodo dell’emergenza: ad esempio un’attenzione eccessiva al lavaggio delle mani o la tendenza a evitare i posti chiusi e affollati, i luoghi pubblici e le persone con tosse o raffreddore. Proviamo a formulare la “sfida” che tali questioni ci pongono, con un duplice interrogativo. La città , l’architettura, l’alloggio, lo spazio intermedio, lo spazio esterno, le infrastrutture, la mobilità , gli spazi del lavoro, dei servizi, del commercio, della cultura, dell’istruzione, delle attività terziarie, gli oggetti che popolano e caratterizzano tali spazi, i mezzi che pongono in comunicazione e relazione tali parti spazi e le persone che li vivono, e più in generale tutto ciò che qualcuno ha definito unità indissolubile del costruire-abitare-pensare, rimarranno gli stessi in questa dura prova di portata epocale che possiamo chiamare l’abitare al tempo della pandemia? E questo mutare, probabilmente e potenzialmente profondo, non ha un’indissolubile interfaccia con i temi della progettazione ambientale, del green city approach e del green building approach, anche nella speranza che un rinnovato modo di abitare possa fornire in maniera significativa risposte – finanche argini “mitigativi” – ai futuri problemi ed emergenze, come quella climatica? In queste settimane/mesi (con la pandemia) i nostri consumi stanno cambiando. La gran parte dei negozi è chiusa, molti non stanno lavorando, altri hanno ridotto le loro attività , tutti siamo più preoccupati per il nostro reddito e tendiamo, o siamo costretti, a rivedere e ridurre i nostri consumi. Ma siamo certi che sia giusto e utile sperare solo di poter tornare ai nostri consumi precedenti? Non è invece l’occasione per provare almeno a riflettere su questi consumi? La pandemia sta mettendo in discussione anche modelli di consumo e di gestione dei rifiuti e causando una riduzione delle emissioni di gas serra, del traffico e dell’inquinamento. Economia circolare, decarbonizzazione e mobilità sostenibile: che dobbiamo e possiamo fare per sostenere queste grandi sfide green durante e dopo la pandemia? Infine, è cruciale che si faccia un po’ di ordine e che si capisca che il concetto di immunità è strettamente legato a quello di comunità (certo attrezzata a gestire situazioni di rischio):

– la densità urbana non è il sovraffollamento (o l’assembramento). Concettualmente ogni città nasce e si sviluppa per governare la moltitudine nello spazio;

– la prossimità non è necessariamente promiscuità . Si può essere molto prossimi e concentrati ma anche distinti e distanziati;

– il rischio si gestisce meglio dove c’è densità di persone (che in caso di bisogno si possono isolare) e non dove c’è rarità , isolamento, solitudine, difficoltà a raggiungere i servizi, ma dove c’è solidarietà .

Anna Donati

La pandemia e le restrizioni covid 19 per la fase 2 non devono diventare l’occasione per passi indietro anche nel campo della mobilità sostenibile ma serve accelerare la transizione verso l’innovazione e la decarbonizzazione. Per chi avesse voglia di approfondire ho scritto un intervento di dettaglio https://sbilanciamoci.info/covid-19-che-fine-fara-la-mobilita-sostenibile/ L’allarme clima è una pandemia silenziosa ma non meno drammatica ed urgente ed a questo devono ispirarsi le politiche future a cui andranno destinate risorse, regole e progetti per il sostegno e la ripartenza. Per la mobilità risparmiare traffico, smart working, servizi di prossimità , orari della città , più mobilità attivi a piedi ed in bicicletta, più servizi di TPL e trasporto regionale, sharing mobility e micromobilità , elettrificazione dei veicoli, sono la soluzione per evitare che l’automobile torni a crescere peggio di prima. IL DL Rilancio attualmente in discussione in Parlamento contiene alcune giuste misure per la mobilità sostenibile ma assai timide e con scarse risorse: quindi ci si augura che il testo venga migliorato e potenziato. Potete trovare un primo commento qui http://www.muoversincitta.it/mobilitaria-2020-il-lockdown-ha-ridotto-traffico-e-inquinamento-dellaria-adesso-la-sfida-e-tornare-a-muoverci-senza-inquinare-e-congestionare-le-citta/ Per le grandi opere si parla di regole di semplificazione, di commissari, di accelerare i cantieri con nuove risorse ed in Emilia Romagna la bretella Campogalliano Sassuolo, la Cispadana ed il Tibre sono progetti sbagliati e concreti di cui si parla. Vedremo che cosa verrà deciso nei provvedimenti del Governo e regionali: ci dobbiamo preparare ad azioni di contrasto. Intanto bisognerebbe avviare ed ottenere subito una riscrittura del PRIT regione ER in senso sostenibile.

Infine anche nel campo del turismo e della mobilità dolce sono state avanzate proposte concrete per una ripartenza nei piccoli borghi, nella natura, a piedi ed in bicicletta che potrebbero trovare ascolto anche in Emilia Romagna. Vedi l’appello di AMODO https://www.mobilitadolce.net/appello-ripartire-dalla-mobilita-sostenibile/

Lorella Bonicelli

La scuola ha risentito notevolmente dell’emergenza ,essendo stato il primo servizio ad essere chiuso. Ha tuttavia dimostrato ,anche nella nostra regione, di sapersi attivare con la didattica a distanza anche con largo anticipo rispetto a quanto richiesto e disposto dalMIUR. Sta tuttavia vivendo una situazione di grande precarietà e crisi in quanto:

-La didattica a distanza,molto interessante per certi aspetti e da non sottovalutare soprattutto per le scuole secondarie, è insufficiente einadeguata ,di per sé a garantire percorsi formativi qualificati, delegando alle famiglie larga parte del lavoro didattico normalmente a carico della scuola ed estromettendo dai percorsi didattici le necessarie relazioni interpersonali che fanno parte di un normale e sano processo formativo.

-la ripresa ,anche a settembre, appare ancora poco chiara e soprattutto sembra mancare il necessario dibattito fra MIUR ed enti territoriali per la realizzazione di un piano di interventi coordinato in grado di far partire le scuole in sicurezza ,ma non in modo precario e/o frammentario ( non dimenthiamo che la formazione ha subito un serio danno nel periodo di lockdown)

-le scelte politiche precedenti di contenimento della spesa pubblica hanno ridotto il numero del personale e in particolare del personale in aiuto agli studenti con bisogni educativi speciali e portato a formazione di classi sempre più numerose (difficilmente oggi nelle prime di scuola secondaria di scende sotto i 25 alunni, spesso si trovano classi di 30/32 ragazzi) rendendo ora ancora più difficile la programmazione futura. A maggior ragione deve essere questa l’occasione per riflettere su scelte discutibili sia sul piano della salute che della qualità didattica.

-la mobilità nei percorsi casa scuola preoccupa . L’utilizzo del trasporto pubblico , già spesso inadeguato e sovraffollato , rischia di essere abbandonato a favore di un uso ancora maggiore del mezzo privato, con gravi conseguenze ambientali ,ma anche educative. È più che mai necessario insistere in questo momento su un sistema di trasporti pubblici efficiente ed adeguato alle nuove esigenze e su altre forme di mobilità più sostenibili(vedi bicibus ormai in disuso per difficoltà di ordine giuridico)

Paolo Cagnoli

L’Amministrazione regionale dell’Emilia-Romagna (Rer) nei prossimi mesi si dovrà impegnare nella messa a punto di molti strumenti importanti per lo sviluppo: strategia regionale per lo sviluppo sostenibile (“Agenda 2030 regionale”), programmi di spesa dei fondi europei (Por, Psr, ecc.), piani di settore (energia, clima, trasporti, bonifica siti contaminati, ecc.). Quindi i Verdi hanno l’opportunità di incidere molto; innanzitutto chiedendo alla Rer di essere coinvolti nella messa a punto dell’Agenda 2030 regionale, che dovrà costituire lo strumento strategico principale per impostare-valutare-approvare tutti gli altri strumenti di sviluppo (Por, ecc.). I Verdi hanno anche l’opportunità di pretendere una rendicontazione annuale della Rer sui sostegni dannosi per l’ambiente (Sad; ex L. 221/2015; https://www.minambiente.it/comunicati/online-il-catalogo-dei-sussidi-ambientalmente-dannosi-e-favorevoli-2017), in modo da mettere per sempre “con le spalle al muro” chi intendesse lo sviluppo sostenibile come mera operazione di “green-washing”. A sostegno di queste due attività strategiche (Ag.2030 regionale e rendicontazione-Sad) i Verdi potrebbero trovare-cercare alleanza politica con Elena Schlein (si è definita ecologista ed ha deleghe strategiche) ed Enrico Giovannini (il “saggio” di Bonaccini promotore sia dell’Ag. 2030 sia dei rendiconti Sad).

Marino Cavallo

La nostra regione si trova in una fase di scelte decisive per impostare le strategie economiche dei prossimi anni. Il green new deal prospettato dall’Unione Europea ora deve trovare una concreta realizzazione e attuazione nelle azioni regionali, territoriali e locali. Le decisioni su come allocare le risorse europee del prossimo periodo di programmazione 2021-2027 riveleranno la reale volontà politica di operare con determinazione per il contrasto del cambiamento climatico e per la transizione a una nuova economia. Questi gli indicatori da monitorare con attenzione nei prossimi mesi:

- Le misure per avviare realmente l’economia circolare regionale, che non è una semplice aggiunta ai processi produttivi esistenti, ma un paradigma che rinnova radicalmente il modo di produrre e di consumare (e che mette in moto potenzialmente enormi bacini di imprenditorialità e di buon lavoro);

- L’individuazione dell’ambiente come specializzazione economica (smart specialization) in grado di orientare le scelte di distretto, di filiera e di innovazione; le green specialization nei documenti di programmazione regionale debbono promuovere le imprese verdi e costituire le basi per concentrare incentivi, investimenti, supporto alle nuove imprese (dialogando così con le aree economiche avanzate dell’Europa (come peraltro proposto recentemente dall’economista Jeremy Rifkin negli studi che sono serviti all’UE per lanciare la strategia del green new deal) ;

- Rafforzare il legame tra salute e ambiente attraverso azioni specifiche per riconfigurare le priorità economiche legando sempre di più le scelte e le politiche produttive a indicatori in grado di monitorare il rapporto e le relazioni tra sviluppo, buona occupazione e piena realizzazione di obiettivi di cittadinanza sociale (anche premiando con fondi specifici imprese e territori socialmente responsabili).

In termini più complessivi riprendere, dopo tanto tempo, l’attitudine del nostro territorio regionale ad essere di nuovo laboratorio di sperimentazione e innovazione, azioni oggi più che mai necessarie per essere all’altezza delle sfide ambientali e del cambiamento climatico che ci aspettano.

Vittorio Marletto

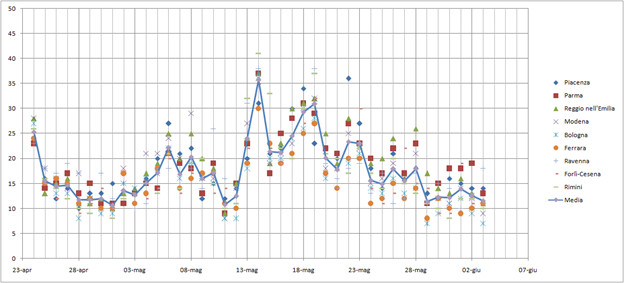

I cantieri in partenza in Emilia-Romagna non danno un segnale positivo, in particolare sono in corso da mesi gli espropri per la realizzazione della “bretella” di prosecuzione Brennero fino a Sassuolo sulla sponda del Secchia là dove già esiste superstrada gratuita. http://www.modenatoday.it/politica/espropri-ministero-bretella-febbraio-2020.html . Anche i milioni investiti sulle ferrovie di Ferrara sono in prevalenza cantieri di interramento linee per facilitare lo scorrimento del traffico urbano e ricordano molto il progetto di interrare a una sola canna la Bologna-Portomaggiore. https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/ferrovie-interramento-e-completamento-della-bretella-suzzara-rimini-a-ferrara-via-ai-lavori. I dati di inquinamento atmosferico (PM10) in Emilia-Romagna sono al momento ampiamente sotto i limiti. Sono però visibili nei dati Arpae in tutte le città alcuni segnali di aumento dallo scorso 4 maggio in corrispondenza con il ritorno alla mobilità automobilistica conseguente alla cosiddetta fase 2 (v. figura in appendice). Da climatologo ribadisco che tutti i piani e progetti regionali vanno esaminati alla luce delle emissioni di gas serra che generano o risparmiano, infatti per proteggere il clima dobbiamo assolutamente puntare al dimezzamento delle emissioni di gas serra al 2030, il che implica una riduzione delle emissioni regionali di gas serra del 6-7% anno su anno. Sono perplesso dall’agenda 2030 che mette questo tema prioritario insieme ad altri 16 nella 13° posizione.

Renata Calieri

Per l’ambito che mi compete, voglio sensibilizzare all’importanza delle Medicine non Convenzionali (MnC) che, mentre nel nostro Paese sono sempre trattate marginalmente o come seconda scelta, in altri Paesi del mondo sono Medicina primaria e ufficiale, o a carico della sanità pubblica come in Svizzera. Segnalo l’importante studio coordinato dal Dr. Ciro D’Arpa (vedi articolo su L’Espresso N.14 ““ 29 Marzo 2020 pagg. 30-33), che s’inserisce nelle prime rilevazioni che cercano di studiare il decorso clinico dei pazienti Covid-19 positivi o probabili, in situazioni extra-ospedaliere, introducendo la variabile del trattamento omeopatico.  I lavori di raccolta dati italiani sono andati avanti e sono ora pubblicati su https://www.researchgate.net/publication/342663177_Diagnosi_precoce_della_malattia_COVID- 19_l’esperienza_sul_campo_ed_il_metodo_dei_medici_omeopati_italiani. Il lavoro è tuttora in fase di implementazione e aspettiamo i risultati. A questo studio italiano ha fatto seguito la notizia dell’avvio, autorizzato dalle Autorità locali, di un’ulteriore raccolta di dati di trattamento con medicinali omeopatici ad Agra in India, mentre è notizia del 21 aprile che il Ministero indiano dell’AYUSH (Ayurveda, Unani, Siddha, and Homeopathy), con l’approvazione del Minister of State Independent Charge for AYUSH, invita ricercatori e medici a intraprendere la ricerca in Omeopatia e sistemi medici ivi riconosciuti, per affrontare il Covid-19. Le MnC si sono attivate in tutto il mondo per offrire il loro contributo rispetto alla pandemia. In Cina, in India (nello stato del Kerala in particolare , il Ministro della Sanità dello stato indiano del Kèrala, K.K Shailaja, è stata insignita della menzione d’onore dell’ONU per aver ottenuto nel suo Stato una mortalità per COVID-19 incredibilmente bassa.), a Cuba, in altri Paesi Latino-americani. Non esistono al momento studi conclusivi. Aspettiamo fiduciosi i risultati. Quella delle antenne del 5G in Regione rimane un tema critico, sul quale ci auguriamo che l’amministrazione voglia attuare il principio di precauzione, fermandone la diffusione sul territorio. (su questo tema i Verdi-Europa Verde Emilia -Romagna hanno approvato un documento pubblicato su questo sito al link :https://www.verdiemiliaromagna.org/2020/07/20/inquinamento-elettromagnetico-e-tutela-della-salute/) D’altro canto è partita una serie di ricorsi collettivi al TAR contro l’obbligo vaccinale imposto illegittimamente in Lazio dal governatore di Regione al personale sanitario e gli over 65: oltre ad essere ampiamente documentata la tesi secondo cui l’antinfluenzale classica non solo non protegga, ma addirittura aumenti del 36% il rischio di contrarre altre virosi respiratorie, compreso il Coronavirus, una Regione non può anteporsi allo Stato in materia sanitaria, soprattutto nel caso di un TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio), violando la libertà personale sancita dall’Art. 32 della Costituzione. Chiudo sollecitando il contatto coi Medici dell’Associazione Medici per l’Ambiente (ISDE) per i quali i temi della salute (insieme ad alimentazione, integrazione, ecc.) sono strettamente legati a quelli dell’ambiente naturale nel quale viviamo.

Fausto Pagnotta

La pandemia del virus Sars-Cov-2 (Covid-19) ha per molti versi evidenziato a livello globale l’insostenibilità di un sistema economico-produttivo-energetico nonché politico che non ponga come priorità assoluta al centro della sua agenda la questione ecologica in una stretta correlazione tra condizioni di vivibilità e sostenibilità ambientale e salute umana. Nello specifico, ad esempio, in diversi contesti è emersa una differenza in termini di vivibilità dell’ecosistema urbano nei valori inerenti alla qualità dell’aria migliorati nel periodo del lockdown (vd. ad es. la sintesi in https://www.lastampa.it/tuttogreen/2020/06/06/news/il-lockdown-ha-ridotto-traffico-e-inquinamento-dell-aria-nelle-citta-1.38915822). Un fenomeno di cui abbiamo avuto conferma dai dati Arpa Emilia Romagna introdotti da Vittorio Marletto nel suo intervento che risultano in linea con quelli rilevati da Arpa Lombardia nel report Analisi preliminare della qualità dell’aria in Lombardia durante l’emergenza COVID-19, (https://www.arpalombardia.it/sites/DocumentCenter/Documents/Aria%20-%20Relazioni%20approfondimento/Analisi%20preliminare%20QA-COVID19.pdf); un report questo che evidenzia come dall’analisi “dei dati di qualità dell’aria” emerga “che le misure messe in atto per fronteggiare l’emergenza [Covid-19] hanno certamente determinato una riduzione delle emissioni derivanti in particolare dal traffico veicolare, che sono più evidenti analizzando le concentrazioni degli inquinanti legati direttamente al traffico, ovvero NO, benzene e in parte NO2, attestandosi attorno ai valori minimi o inferiori ai valori più bassi registrati in ciascun giorno di calendario nel periodo di osservazione” [p. 43]). Un aspetto quello dell’inquinamento atmosferico, da sempre denunciato nelle azioni politiche e di sensibilizzazione da parte dei Verdi, che è stato largamente percepito dall’opinione pubblica durante la quarantena e che oggi deve essere più che mai sottolineato con un’incisiva campagna comunicativa onde evitare nel post-pandemia il ritorno a pericolose forme di normalizzazione e di rimozione della problematica. In tal senso credo utile quindi approfondire e rendere sempre più noti all’opinione pubblica gli stretti legami tra l’inquinamento atmosferico e le malattie polmonari, tanto più in questo momento in cui a causa del Covid-19 si è diffusa, non sappiamo quanto duratura, una certa attenzione sociale per la funzione primaria della respirazione umana. Tutto questo evidenziando al contempo l’incidenza che l’inquinamento atmosferico produce ogni anno sul piano economico nella spesa dedicata alla Sanità pubblica per curare gli effetti patologici che esso produce sulla salute umana. Alla denuncia delle patologie di sistema andrebbero accompagnate proposte concrete sulle modalità di ripensare in termini ecologici ed ecosostenibili ad esempio: 1) la mobilità urbana, di qui l’importanza delle considerazioni di Anna Donati che mi hanno preceduto; 2) gli impianti di riscaldamento, favorendo politiche urbane per una loro progressiva conversione in chiave green; 3) la produzione della filiera agroalimentare. La domanda posta da Silvia Zamboni nella sua introduzione a questo incontro: “Da dove ripartire?” necessita dunque di una risposta forte e di un’assunzione di responsabilità chiara, innanzitutto su tre macro-aree tematiche: 1) inquinamento atmosferico; 2) impatto sociale ed ambientale delle infrastrutture e del consumo di suolo; 3) inquinamento elettromagnetico (ad es. 5G). Macro-aree corrispondenti ad altrettante criticità ecologiche che risultano prioritarie nell’agenda verde per un’efficace green policy che abbia quale primario obiettivo nel post-pandemia il porsi nei confronti dell’opinione pubblica e degli stakeholder pubblici e privati come driver for green change, come promotori di un cambiamento green. Problematiche che, a causa degli interessi economici che gravitano intorno ad esse, costituiranno gli assi portanti della sfida ecologica in termini di sostenibilità nei contesti urbani ed extraurbani del post-pandemia. Per questo, come ha rimarcato Paolo Galletti a conclusione di questo incontro del Comitato scientifico di Europa Verde Emilia Romagna, ritengo assolutamente priorità strategica e compito imprescindibile investire in modo continuativo su un’efficace, capillare e credibile, sul piano scientifico, comunicazione green, consapevoli del fatto che è su questo terreno che oggi nell’era mediatica globale si gioca il successo di ogni sfida di sensibilizzazione pubblica in termini ecologici nonché di diritti civili e di diritti umani.

Paolo Galletti

Risulta fondamentale il contributo multidisciplinare del Comitato scientifico, sia per individuare obiettivi realizzabili nel breve periodo da parte della Regione Emilia-Romagna, sia per costruire una visione ecologista di medio periodo per la nostra impresa politica che non si esaurisce nel pur fondamentale apporto nell’Assemblea Legislativa Regionale. Siamo una forza politica autonoma con una sua visione europea e globale e dobbiamo arricchire la nostra identità anche in Emilia Romagna. Oggi, di fronte ad una scena politica che insegue l’effimero ed i gradimenti maggioritari dell’attimo fuggente occorre più che mai una visione olistica. E qui servono anche le scienze e le competenze, affrontate con una coscienza ecologica dei limiti intrinseci alle scienze stesse. Superando le tentazioni di una nuova dogmatica scientista che prenda il posto di altri dogmi abbandonati. Senza farsi tentare però dalle improvvisazioni senza fondamento. La cultura ecologista ha solidi fondamenti in Italia e nel mondo almeno a partire dagli anni 70 del secolo scorso. Le Università Verdi degli anni ottanta in Italia espressero la sua multiforme e rigorosa vitalità . Battaglie sul nucleare, per le rinnovabili, contro i pesticidi e allevamenti industriali, per l’agricoltura biologica sono esempi, tra i tanti che si potrebbero fare, di cultura ecologista olistica che ha dato frutti. Servirà molta crescita culturale per coltivare bene la nostra formazione politica. E le scienze, insieme alle arti e alle religioni, potranno offrire il loro contributo.

Maria Gabriella Raso (contributo del 1 giugno 2020)

Nei primi tre mesi della pandemia, ospedali e ambulatori di tutta Italia hanno sospeso le attività definite elettive, ovvero sia quelle che potevano essere rimandate senza rischi per la salute dei pazienti. Ciò in parte per alleggerire il carico di lavoro degli operatori sanitari , ma anche per evitare il diffondersi del contagio. Ora che appare superata la fase più acuta dell’emergenza nasce il problema di come recuperare quelle visite, quei ricoveri e quegli interventi che sono stati rimandati nelle ultime dodici settimane. A cui, ovviamente, si aggiungeranno quelli ordinari previsti per i prossimi mesi, appesantendo in modo preoccupante un sistema sanitario già caratterizzato da lunghissime liste di attesa e ampiamente sottofinanziato. Infatti, è noto che tagli decennali ai posti letto e al personale della sanità pubblica hanno comportato, tra le molte cose, liste di attesa lunghe per ricoveri programmati e visite ambulatoriali, che infatti per il 40-45% sono pagate privatamente dai cittadini. E se, a seconda delle specialità , le liste di attesa arrivavano in precedenza a 8 o 9 mesi, con la sospensione delle attività per tre mesi non potranno che allungarsi. Inoltre, gli ospedali e gli ambulatori dovranno essere ripensati non solo nella programmazione dei servizi ma anche fisicamente, prevedendo il mantenimento delle strutture dedicate ai malati di COVID-19 e istituendo percorsi separati in quelle miste (COVID e NON-COVID), per evitare che le persone ammalate di COVID-19 contagino operatori e pazienti. Questo andrà evitato, ovviamente, anche potenziando la medicina territoriale, perché intercetti i casi sospetti a domicilio, prima che arrivino nei pronto soccorso. Ritengo che Il sistema sanitario, quindi, debba essere ripensato per produrre di più, purtroppo però in un contesto pieno di ostacoli alla produttività . Gli investimenti sulla sanità di questi tre mesi di epidemia si sono concentrati quasi esclusivamente sulla risposta al COVID-19, sia i termini di organizzazione delle unità speciali di Medici Di Famiglia (USCA) sia per quanto riguarda la creazione di nuovi posti letto di terapia intensiva. Questa sarà una delle poche conseguenze positive dell’epidemia sul sistema sanitario: l’Italia era in precedenza assai carente in quanto a posti di terapia intensiva per abitante, mentre ora si è avvicinata ai dati di paesi più virtuosi d’Europa come la Germania: da circa 8,5 ogni 100 mila abitanti, l’Italia è arrivata a circa 14,5 (che sono ancora, comunque, circa la metà della Germania). questi posti saranno preziosi anche dopo la fine dell’epidemia e aiuteranno a smaltire più velocemente le liste di attesa per gli interventi chirurgici. Un ruolo importante avranno le regioni che daranno autonomamente linee guida e obiettivi da raggiungere ai propri sistemi sanitari, lasciando poi che le aziende sanitarie e gli ospedali si organizzino secondo le proprie esigenze e caratteristiche. Tuttavia ,bisognerà riflettere nei prossimi mesi, se riorganizzare il sistema sanitario secondo una spinta centralizzatrice o assecondando le differenze sanitarie su base regionale. Infine urge pianificare piani di assunzione di nuovo personale, stabilizzando contemporaneamente i precari e sbloccando le mobilità . Non si può credere che le estemporanee procedure di reclutamento di precari a tempo determinato messe in atto all’ inizio dell’emergenza possano risolvere la cronica carenza degli organici, che continuano ad essere erosi dall ’emorragia dei pensionamenti e viaggiano pericolosamente verso la soglia di una irrimediabile e definitiva insufficienza.

APPENDICE

Andamento dei PM10 nelle centraline Arpae tra 24 aprile e 3 giugno 2020. (dati Arpae, grafico Vittorio Marletto)

Inoltre segnaliamo:

EcoScienza http://www.regione.emilia-romagna.it/infeas/notizie/2020/aprile-2020/comunita-resilienti-al-tempo-del-coronavirus),

ed i due dialoghi di Paolo Galletti con Marco Martinelli pubblicati su questo sito:

https://www.verdiemiliaromagna.org/2020/06/08/paolo-galletti-intervista-marco-martinelli/

0 commenti